Por Lala Altschuler

Viajé para conocerla, atravesé mares en vacilantes barcazas, caminé por playas cuyas arenas se deslizaron bajo mis pies fatigados. En ellas vi columnas de hombres, mujeres y niños engrillados, esperando bajo un sol implacable. Próximo, el latigazo cuando les faltaban fuerzas para tenerse en pie. El viento blasfema: “Judíos judíos judíos”. Habían sido esclavizados y los conducían embarcados hacia distantes mercados.

Vi ráfagas de caballos atravesar la roja tierra, sus jinetes con lanzas afiladas, en la mirada espanto. La vista se les nubla, se desbarrancan, ruedan junto al caballo. Vi hordas de niños harapientos, escapan, en sus manos piedras por si acaso. Huyen de la costa donde las barcazas los están aguardando. No había bosques que los refugiaran, ni pájaros que silenciaran su loco tratar.

Vi mujeres cabalgando, sus cabellos al sol confundidos con las crines de los caballos. Duros de leche los pechos cuando se acercan a los niños. Las persiguen hombres en carruajes desvencijados, con furia tratan de cercarlas.

A corta distancia, serpientes embravecidas encabezan la marcha del Kommandant, que sin ninguna prisa avanza; paso a paso, paso a paso lentamente, sus botas se recortan contra el cielo. Una nube de langostas de pronto lo oscurece todo, lo cubre todo, hasta el sol; no se sabe si lo hacen como ataque o prevención. ¿Y si las langostas fueran el Mismísimo clamando espanto? A la distancia, un cura reza, hubiera querido velar la mirada del Señor. Mientras, el mundo, otro mundo se aparta, huye de semejante agravio.

Vi puertos que olían a peces recién sacados del mar; su aroma fresco y dulzón se confunde con el bullicio de los pescadores; no llega a mitigar lo que ocurre a corta distancia: los expulsados apenas cubiertos, con su ropa hecha jirones. Otro mar a la orilla del mar.

Sin saber nunca hacia dónde me dirigía, me recogieron carruajes reales tirados por caballos de cuyas frentes pendían rosas rojo sangre. 60 Sólo al final del camino descubro que soy conducido.

Vi llegar una ciudad. Anchas avenidas, un sinfín de mezquitas, sus alminares gritando al cielo, avergonzados. Se me anunciaba que había llegado a Constantinopla. Un destino posible para los desterrados. Un palacio, me veo descender escoltado. Escoltado entro a él. Escoltado se me abren las puertas luego de atravesar salones de una riqueza nunca vista, su fría ajenidad. Las puertas se cierran para abrirse otras. Otro, con voz grave me anuncia: “Antonez Fontseca”, pero nada escucho salir de él.

Gracia Mendes está allí, lee, parece pequeña en el fondo de una inmensa sala. Sola. Vestida de sedas bordadas, tules que se deslizan displicentes, cayendo desde su diadema hasta sus pies; sentada en un sillón de respaldo alto, cubierto de cojines que resbalan. El salón es inmenso, un brasero está a corta distancia de ella, las paredes tapizadas de damasco. Esplendor de reina ha querido ofrecerle como regalo el sultán. Sin embargo, los brillos que iluminan el recinto no alcanzan a darle luz a un rostro marcado por sus desgarros, ni mitigan el feroz coraje con el que mira sin verme siquiera. La puerta se cierra.

Unos pasos silenciosos me acompañan hasta otra puerta, ésta se abre. De pie en el espacioso salón, la familia de Gracia Mendes: su sobrino, su hija, el marido de ésta; los únicos que han sobrevivido luego de los años transcurridos huyendo de la Santa Inquisición. Huyendo hasta que los acogiera el sultán. De España hacia Portugal, a los Países Bajos, a Venecia…. También ellos están lujosamente ataviados, lucen galas de banqueros, no parecen advertir mi presencia. Quisiera ingresar, pero no, la puerta se cierra.

Otra puerta. Una multitud de comensales, un plato servido delante de cada una de las ávidas bocas. Son jóvenes, han podido sobrevivir. Algunos aún tienen en sus tobillos laceraciones a causa de haber estado engrillados. Algunos apenas se sostienen frente al plato… Ochenta comensales diarios, hasta que se les encuentre trabajo; hay mujeres y niños entre ellos. Sentados, en silencio esperan con paciencia que se les sirva, no tienen palabras para expresar ni para sentir siquiera lo que sólo es impávida extrañeza. No pueden soñar aún qué les espera. Aún sienten las nubes de moscas sobrevolando sus cabezas, depositando huevas. Aún les arden los piojos metidos entre la ropa. Falsos los dorados, falsos los terciopelos del palacio.

Voces de niñas se aproximan. Atraviesan salones, se deslizan bajo las puertas, penetran todos los huecos del palacio, se escurren a través de tupidas alfombras, rodean columnas. Ellas deambulan como vestales cantando en ladino. Se acompañan de una lira, la pulsan, vibra, su canto estremece. Es la mañana, se han detenido apenas; Gracia Mendes les habla, les dice que alguien vendrá como un soplo, trayendo vidas, vidas devueltas a la vida. Visten túnicas blancas, en las cabezas coronas de azahares. No interrumpen el canto. Guardan en él el fuego sagrado. Sus voces dulcísimas bordan la ausencia de lo ausente de sus vidas; serían sólo ausencia si no cantaran. Sólo dolor de ausencia. Y cantan hasta caer extenuadas. Hasta que los muros sangran. Si ellas se silenciaran, el mundo, su mundo, se silenciaría. Su existencia trenzada a su lengua. Y cantan. Caen de cansancio. Gracia Mendes tiembla. A veces se han dejado dormir los días de los días en un estado de ensueño. Cuando despiertan sólo recuerdan que han estado huyendo, que las ratas caerán del cielo, bolas de acero encendidas no dejarán de caer, sin tocar el suelo.

Los salones se tensan, los terciopelos se crispan. Las voces de las niñas desnudan la banal riqueza. El canto los atraviesa, y al atravesarlos las paredes se abren. Estallan. Cuando despiertan, se ven en palacio; esa otra vida, pálido eco de su existencia.

Cantar en ladino las mantenía vivas. ¿Y si lo olvidaran? Huérfanas de voz, quedarían irremediablemente huérfanas de cuerpo.

Una mano me toma, me sostiene antes de que me desvanezca. Me conduce a través de patios y jardines. Columnas que parecen surgir de pozos de agua, en cuyo interior nadan distraídos peces, ciegos a todo lo que allí acontece. Una de las columnas sostiene en lo alto una cabeza de medusa, arrogante, con el cabello de piedra que cae en cascada. Próximas, vitelas de nonatos estiradas, tensas en sus marcos, secándose al sol. En ellas los judíos escribirán lo que ha sido, el mundo que han visto; es lo que Gracia Mendes les ha pedido.

La escena del mundo se abre, se muestra, no se cierra nunca salvo brevísimos instantes. Está detenida, una y otra vez en su aterradora circularidad. Un mundo sin puertas. Se elevan al cielo misericordiosos rezos. Dios no despierta.

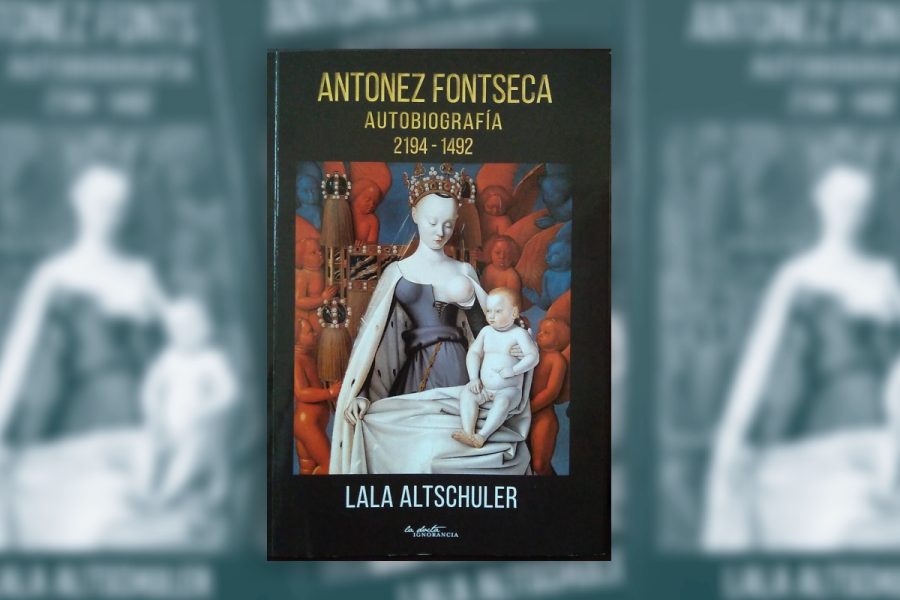

Fragmento extraído de: Antonez Fontseca: Autobiografía 2194-1492 de Lala Altschuler (La Docta Ignorancia, 2020)